-

商 蟬紋鼎

Ding with Cicada Decoration

-

商 羊首匕

Pi with Ram Head

-

商 獸面紋爵

Jue

-

商 獸面紋觚

Gu

-

商 獸面紋鬲鼎

Li Ding

-

商 亞嬣斝

Ya-ning Jia

-

西周 宁父方鼎 一對

Pair of Chu-fu Fang Ding

-

戰國 長方形孔雀扣飾

Long Belt Ornament with Peacocks

-

西漢 錯金銀豹文鼠

Bronze Mouse with Gold & Silver Inlay

-

西漢 錯金銀銅卮

Zhi with Gold & Silver

-

戰國 獸面紋金帶鉤

Gold Belt Hook

-

西漢 劉並金印

Golden Seal

-

西漢 靈獸金牌飾 一對

Gold Plague

-

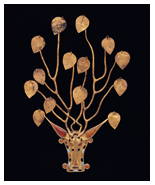

六朝 鹿角牛首金冠飾

Gold Hair Plague

-

唐 金銀裝飾大刀

Gilt Silver and Iron Sword

-

遼 鎏金雙龍銀冠

Gilt Silver Headgear

-

金 金雙魚耳杯

Gold Ear-Cup

-

元 龍紋金帶扣

Gold Belt Buckle

-

明 純金三龍寶冠

Gold Crown

-

清康熙 金佛

Gold Buddha