青銅立雕犀牛獨立鑄件

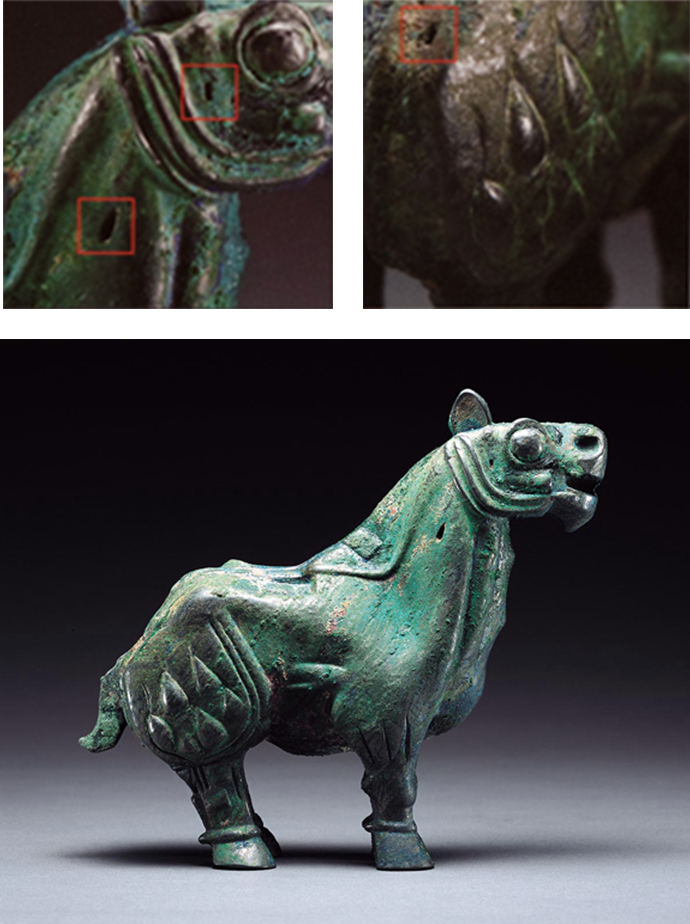

犀身正立,昂首豎耳,口微張,雙目圓睜,在頭頂雙耳間飾一獨角,前足直立,後足與臀部微後蹲,偶蹄,短尾,後肢根部表現雄性特徵。

全器肌肉骨骼以稜角畢現的方式表達整體的量感,只有在臀部兩側裝飾水滴形、眼形紋飾。

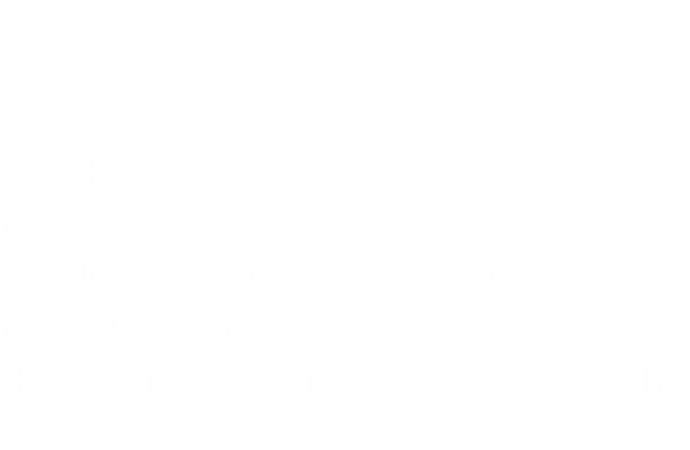

本器的鑄造特色是以「泥蕊」固定內、外泥範,因此在頭、頸、背、臀等八處可見規整的三角形、小長方形泥蕊凹洞(圖1)。

徵之商代甲骨,其中殷商貴族田獵對象之一的「兕」就是雙角犀牛。現藏於中國國家博物館的「宰丰骨匕」刻銘:「壬午王田于麥麓,獲商識兕……」,應該就是刻在犀牛骨上,記述了商王田獵擒獲帶有規則的花紋、間雜黑色斑點的雙角犀牛,並進行賞賜的情況。至遲到商、周時代,中國地區應該還有不少的犀牛數量。証之文獻〈國語‧晉語八〉「唐叔射兕于徒林,殪,以為大甲,以封于晉。」是記述春秋晚期時叔向對晉平公追述晉先祖唐叔,在西周時因田獵,一箭射死雙角犀牛,並以犀牛皮作甲胄,而始封於晉的事蹟。〈左傳‧宣公二年〉(西元前607年)記載春秋中期時處於中原地區的宋國元帥華元說:「牛則有皮,犀兕尚多……」這一段談論宋國製造甲胄的原料還有很多。但是宋國的制甲犀皮是中原產,還是與楚地貿易得來,雖然不得而知,然而先秦文獻往往指出犀牛產於南方。〈楚辭‧國殤〉「操吳戈兮被犀甲」;〈越語〉「今夫差衣水犀之甲者,億有三千。」不管文獻上吳國的犀甲數量是否有筆誤,但都說明中國南方吳、越、楚地,在春秋晚期犀牛的數量應該還有很多,這也說明本件銅犀牛的產生是有其客觀的存在條件。

現在存世的商周青銅器中,有二件禮器為犀牛造型,直讓觀賞者驚艷。其一:現藏於美國舊金山亞洲藝術博物館的商代晚期「小臣艅尊」(圖2),該器傳為清朝道光年間在山東壽張出土。

另一件為出土於陝西興平,現藏於中國國家博物館的「錯金銀雲紋犀尊」(圖3),但是學者們對它制作的年代有戰國、秦、西漢三種不同的見解。有趣的是這兩件青銅禮器都是脫胎於「蘇門犀」造型,屬於較寫實制作的犀牛形酒尊。

其他以犀牛造型製作的青銅器:如河北平山出土,現藏於河北省文物研究所的戰國中期「錯金銀犀形插座」(圖4)和「犀足筒形器」(圖5)。前者頭上鑄有三隻角,後者為獨角。但這兩者犀角的生長位置是游離現實的,且整體造型讓人懷疑制作者是否看過犀牛,因此這兩件青銅器或可理解為犀牛的「神獸化」較為適宜。

若我們審視本件青銅犀牛獨立鑄件,則可發覺與前述幾件犀牛的造型風格、器物用途都有極大差異。一、從雕塑風格來看,商代晚期「小臣艅尊」、戰國中期的「錯金銀犀形插座」和「犀足筒形器」還有「錯金銀雲紋犀尊」在雕塑上都是屬於較圓渾的趣味;其中「小臣艅尊」、「錯金銀雲紋犀尊」則是屬於較寫實風格的意趣。前述四件銅犀的製作時代從商到戰國其創作風格,與本件銅犀牛的制作者用稜角畢現的方式,表達肌肉骨骼整體量感的風格,是完全不同的創作手法,這種美感類型是商周青銅器中極少見,因此我們很難從雕塑風格去判斷本件銅犀牛的制作時代。

二、再從紋飾風格來推敲,我們可以找到出土於山東平陰現藏於山東省平陰縣博物館的戰國晚期「立馬」馬身上裝飾的「眼形紋」(圖6),與本件犀牛臀部後側的「眼形紋」較為接近,但立馬與犀牛的雕塑風格是完全不同,故而從紋飾,我們也很難去作時代判斷。三、我們從戰國晚期「立馬」獨立鑄件的功能性去追溯,可歸納出先秦時代的動物形雕塑中「馬」佔絕對多數。出土的獨立擺件中,洛陽博物館典藏,在洛陽西工區挖掘出土的戰國早期「銅立馬」,無疑是已發現時代最早的非禮器性質獨立動物型雕塑青銅鑄件。但無論是前述山東平陰出土的戰國晚期銅馬,還是戰國早期洛陽銅立馬,其器物的功能屬性雖然與本件銅犀牛相似,皆是屬於非禮祭器類型的獨立擺件,但雕塑風格迥異。因此在圖像風格、器用功能的時代排比上,並不能得到明確的時代訊息,但至少我們已了解至遲在戰國早期已有不是禮容器的動物形青銅獨立擺件出現。

既然我們無法從雕塑風格、器物用途正確推敲出銅犀牛的製作年代,但本件銅犀牛的鑄造特點在捨棄「銅壂片」,而採用「泥蕊」,此種鑄造技術從外觀上,很明顯的可以看到在器表上呈現有透空的穿孔。

這種鑄造技術應是源自於商代青銅禮器裡:罍、尊、壺、瓿、卣、觚、簋、豆、盤等等的圈足上,採用透空「十字孔」的鑄造方式(圖7)

商代禮器上採用十字形泥蕊,其目的是用「泥蕊」固定圈足的內外範,藉以控制銅器的鑄體厚度,在鑄造完成後清除泥範與泥蕊就形成「透空十字孔」。從實物排比上我們可以了解從商早期到晚期,大致可歸納出「十字孔」的時代愈早其穿孔則愈大且粗糙,到商晚期銅觚上的「十字孔」已是非常小且精緻,進而推展到西周在青銅器上己看不到這種鑄造方式了。我們審視出土的文物時發覺,在春秋時期這種以「泥蕊」固定內外範的技術,再度被巧妙的運用。此種技法在青銅禮器的運用上,例如:在青銅鼎的三足常常利用這種鑄造技法,為春秋晚期在河南淅川下寺M11出土的楚式撇足鼎(圖8),很明顯在其足部有小小長方形的「泥蕊穿孔」。

長治分水嶺出土、現藏於山西省博物館的春秋中期「獸形弦紋盉」(圖9),在這件銅盉的提梁和蹄形足上都可看到「透空泥蕊」的技術被精緻運用的範例。

在動物形的鑄件中,現藏於上海博物館,出土於山西李峪村的春秋晚期「水牛形犧尊」(圖10),在牛頸和蹄足上也可見到這種泥蕊穿孔。

另外是現藏於南京博物院,於江蘇漣水三里墩出土的戰國中期「錯金銀犧尊」(圖11),這類器用屬於酒容器,但因為盛酒部位只在腔體,而足部與腔體是分鑄因而中間有隔,所以足部採用「透空泥蕊」以控制外範與心範的距離,並不會因「泥蕊」而影響盛酒功能。這類犧尊在山東臨淄齊國故城博物館、台北故宮博物院都有收藏,其足部的泥蕊穿孔精緻而細微,不仔細觀察並不容易發現。若我們再回顧這種以「泥蕊」來控制鑄體厚薄的鑄造法,可以確定:1.商代是創造期。2.春秋中期到戰國中期是另一個運用期。這兩段時期都有一個特性,那就是「透空泥蕊」都有從粗大到細小、由明顯轉趨隱晦的時間前後順序。有趣的是這種鑄造技術到了戰國中期以後,似乎難見其蹤,其消失的原因是否與此種鑄件會產生「泥蕊穿孔」讓觀賞者有「視覺缺陷」有關,所以被「銅壂片」所取代了。由上述實物的排比,因此我們可以推論出:1.本件銅犀牛由於器用為獨立擺件,故而可排除其為商代銅鑄件的可能性。2.由鑄造法判斷,本件銅犀牛的鑄造時代可大概界定在春秋中期到戰國中期的四百年之間。

本件青銅犀牛的獨角,鑄造者將之安排在頭頂立耳之間。其創作意念與河北平山出土之戰國中期「錯金銀犀形插座」的三角犀牛,和戰國中期「犀足筒形器」的獨角犀牛,同樣都帶有神秘色彩在其中。差別在本件青銅犀牛除了可能有神獸屬性之外,還帶有客觀寫實的犀牛形象,而平山所出的戰國中期銅犀牛已與現實的犀牛相去甚遠。從時空環境上參酌文獻來審度,中國在春秋時期黃河以北犀牛的數量應該已是絕少,到了戰國中期長江以北犀牛已難見其蹤,故而才會有戰國中期中山國出土的神獸化犀牛鑄件產生。而從客觀形體判斷本件青銅犀牛的鑄造者應該是見過犀牛,只是鑄造者見過的是「蘇門雌犀」,還是純粹將犀牛神聖化就不得而知了。再加上其「泥蕊」的放置處明顯,完全沒有絲毫隱蔽的意念,且數量達八處之多,以鑄件整體比例而言「泥蕊」可歸類為較粗大,所以本件青銅犀牛的制作者對「泥蕊」技術還未達到精緻化的境界,故可推論本件青銅犀牛是屬於「泥蕊運用期」的前段鑄件。

經由上述爬梳,我們從生態時空、器物功能、彫塑風格、鑄造方法,作一綜合判斷,應該可以將本件青銅犀牛的鑄造年代界定在春秋中期到春秋晚期之間。

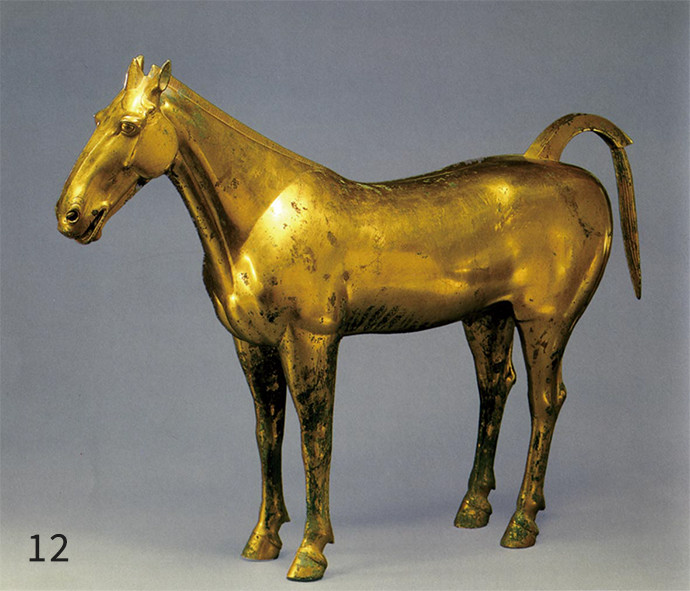

或有云者以為本件青銅犀牛為漢代銅器,殊不知戰國早期至秦漢銅鼎的鼎足形式,由粗壯飽滿的蹄足褪化到漢代為單薄細弱的蹄足。鑄造法則從以「壂片」制約「心範」位置,來控制鼎足鑄壁厚度,演化到戰國晚期至漢代則大量出現單薄的實心蹄足,這段時間的鼎足未曾有看到「泥蕊」的運用。出土於陝西現藏於茂陵博物館的西漢中期鎏金馬(圖12),其鑄造方式採用「銅墊片」控制器壁厚度。這件鎏金馬的器用,雖與青銅犀牛雷同,但創作意念是延續秦代寫實風格,採用客觀寫實法呈現較為柔和的寫實趣味。其與青銅犀牛帶有神秘色彩,以塊面形成剛強量感的創作意念和美感風格是完全不同的美學類型。所以無論從鑄造方式、創作理念、美感風格來審視本件青銅犀牛都不可能為秦漢時代鑄件。

夏商周三代是中國青銅器創作的輝煌時代,其中青銅禮器雖然呈現出氣勢磅礡、莊嚴典雅、絢麗瑰奇等等各種風貌,但創作的動力源頭都佇足在頌揚天地君親之間,創作器類卻主要徘徊於祭禮容器之列。直到東周時代人本主義出現,百家思潮衝擊才出現各類青銅生活實用具,其中數量最稀少應該就是非實用性的青銅獨立擺件。

這也是我們無法忽視這件青銅犀牛的珍稀之處,因為其具備了時代標尺旅程碑的重大義涵,是目前已發表的中國青銅器裏時代最早的非禮器性質之單體獨立擺件。它所展現的是二千六百年前純粹的雕塑藝術,這件青銅犀牛不但是一件青銅古文物,同時也是一件歷史久遠且精緻的藝術品。